(1084~1149)宋代临济宗僧。浙江四明人,俗姓姚。号牧庵。十九岁出家,精勤参修天台教旨,得悟一心三观之理。唯自觉未能泯迹,乃遍参名德,叩求禅法;后至龙门,观水磨旋转,顿然开悟,以偈呈佛眼清远禅师,蒙其印可。后至庐山,于同安枯树中绝食静坐,人皆奇之。宣和年间(1119~1125),湘潭大旱,师跃入龙渊呼雨,雨随至。未久迁居南岳,每跨虎出游,儒释皆望尘而拜,四众亦以伏虎称之。后住江西隆兴之黄龙山,于绍兴十九年示寂,世寿六十六。[五灯会元卷二十、大明高僧传卷五、新续高僧传卷十三、卷二十] p3357

佛教词典 > 佛光大辞典 > 正文

(名数)一空如来藏,二不空如来藏。同于空不空之二真如。...【二种灭】 p0022 显扬八卷四页云:灭者:有二种,应知。一、暂时灭,二、究竟灭。暂时灭者:于已成熟已解脱有...蕴,积聚、类别之意,指色、受、想、行、识等五蕴。余蕴,谓虽已脱离分段生死之五蕴身,而还残余变易五蕴之菩萨身。...位于广东潮阳县城。旧为千佛塘,建于宋咸淳二年(1266),为道士赵汝篪所创,当时规模较小。明崇祯八年(1635)兴工...【所缘法】 p0736 品类足论六卷三页云:所缘法云何?谓一切法,是心心所法所缘,随其事。此复云何?谓眼识及相...(譬喻)喻强力也。是言金刚力士之力。...【执着】 p1031 瑜伽八十四卷十一页云:于现在世所有六处,有耽染故;名执着。 二解 瑜伽八十九卷八页云:于自父母...阿弥陀佛于因地为法藏比丘时,曾发四十八愿,必至补处愿即为四十八愿中之第二十二愿。又作令至补处愿、摄他国菩萨愿...(名数)第一自他身光明炽盛之愿。第二威德巍巍开晓众生之愿。第三使众生饱满所欲而无乏少之愿。第四使一切众生安立...【过去行】 p1221 瑜伽五十一卷十六页云:复次过去行云何?谓相已灭没,自性已舍。 二解 集异门论十一卷八页云:云...为佛弟子持守日常威仪之作法。坐作进退有威德仪则,称为威仪。比丘所应持守之二百五十戒,配以行住坐卧四威仪,合为...大乘大集地藏十轮经卷第一 序品第一 如是我闻:一时,薄伽梵在佉罗帝耶山诸牟尼仙所依住处。与大苾刍众俱,谓过数量...大乘起信论序 扬州僧智恺作 夫起信论者,乃是至极大乘甚深秘典,开示如理缘起之义。其旨渊弘寂而无相,其用广大宽廓...一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼(汉传版): 那(na)莫(mo)悉(xi)怛(da)哩(li)野(ye)地(di)尾(wei)迦(jia)南(nan) ... 地底的生命...

地底的生命... 一、直接问你心里有哪些放不下? 直接问病重的亲人你心里有哪些放不下?对于我们而言,虽然学佛了,问出这样的话,...

一、直接问你心里有哪些放不下? 直接问病重的亲人你心里有哪些放不下?对于我们而言,虽然学佛了,问出这样的话,... 佛教是一个团体 佛教讲四众弟子,也讲七众弟子,范围是一样的,只是说法不一样,分类不一样,分的粗细不一样。四众...1、吃素戒杀并回向冤亲债主 吃素是断杀戒杀的开始,从此不再制造新的冤亲债主,避免各种疾病灾难蔓延,建立一种全新...

佛教是一个团体 佛教讲四众弟子,也讲七众弟子,范围是一样的,只是说法不一样,分类不一样,分的粗细不一样。四众...1、吃素戒杀并回向冤亲债主 吃素是断杀戒杀的开始,从此不再制造新的冤亲债主,避免各种疾病灾难蔓延,建立一种全新... 五停心观中的因缘观,即观察一切法皆因缘生、因缘灭。 观察万事万物的前因后果,要历历分明,用这种清醒的因果观来...生命本需要凝视与倾听,凝视朝来暮去,看兴亡多少事;倾听物语人声,思聚散岂无凭! 生命本需要宁静与淡泊,宁静时...

五停心观中的因缘观,即观察一切法皆因缘生、因缘灭。 观察万事万物的前因后果,要历历分明,用这种清醒的因果观来...生命本需要凝视与倾听,凝视朝来暮去,看兴亡多少事;倾听物语人声,思聚散岂无凭! 生命本需要宁静与淡泊,宁静时... 比丘可不是个简单的称呼,这修行人,要久住丛林,亲近有道德的,这庙里边住的人多,这里边就有修行人。 什么是参学...

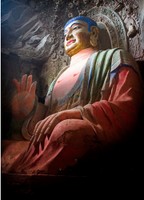

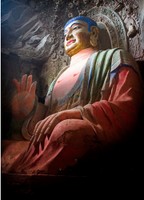

比丘可不是个简单的称呼,这修行人,要久住丛林,亲近有道德的,这庙里边住的人多,这里边就有修行人。 什么是参学... 佛教自东汉传入中国已近2000年时间,除了变成中国最大的宗教流派,也令历代不少信徒用石刻、泥塑、木雕等多种手段在...

佛教自东汉传入中国已近2000年时间,除了变成中国最大的宗教流派,也令历代不少信徒用石刻、泥塑、木雕等多种手段在...

法忠

【佛光大辞典】

| 上篇:法命 | 下篇:法念处 |

(术语)谓世间浅近之事相,皆有深妙之道理也。犹言即事而真。密家之事相门,盛谈此旨。...

二如来藏

二种灭

余蕴

文光塔

所缘法

金刚力

执着

必至补处愿

药师十二誓愿

过去行

三千威仪八万细行

【大藏经】大乘大集地藏十轮经

【大藏经】大乘起信论

【大藏经】一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼

【佛学漫画】地底的生命

如何劝临终亲人发愿往生

居士如何护持正法

化解冤亲债的六个方法

从凡夫转变为圣人

匆忙中我们失去了什么

走遍天下寻知己,未识这个是知音

净慧法师

净慧法师 绍云老和尚

绍云老和尚 太虚大师

太虚大师 净界法师

净界法师 智者大师

智者大师 印光大师

印光大师 慧律法师

慧律法师 善导大师

善导大师 莲池大师

莲池大师 广钦老和尚

广钦老和尚 虚云老和尚

虚云老和尚 圆瑛法师

圆瑛法师 来果老和尚

来果老和尚 道证法师

道证法师 蕅益大师

蕅益大师 宏海法师

宏海法师