第三祖商那和修。摩突罗国人也。亦名舍那婆斯。姓毗舍多。父林胜。母憍奢邪。在胎六年而生。梵云商诺迦。此云自然服。即西域九枝秀草名也。若罗汉圣人降生。则此草生于净地。祖生时瑞草斯应。昔如来行化至摩突罗国。见一青林枝叶茂盛。语阿难曰。此林地名优留茶。吾灭度后一百年。有比丘商那和修。于此地转妙法轮。后百岁果诞祖。出家证道。受庆喜尊者法眼化导有情。及止此林降二火龙归顺佛教。龙因施地以建梵宫。祖化缘既久。思传正法。寻于吒利国。得优波鞠多。以为给侍。因问鞠多曰。汝年几邪。答曰。我年十七。祖曰。汝身十七性十七耶。答曰。师发已白。为发白耶心白耶。祖曰。我但发白。非心白耳。曰我身十七。非性十七也。和修知是法器。三载后遂为落发受具。乃告曰。昔如来以无上正法眼藏传嘱迦叶。展转相授而至于我。我今传汝。勿令断绝。汝受吾教。听吾偈言。非法亦非心。无心亦无法。说是心法时。是法非心法。说偈已即隐于罽宾国南象白山中。后于三昧中见弟子鞠多有五百徒众。常多懈慢。祖乃往彼现龙奋迅三昧。以调伏之。而说偈曰。通达非彼此。至圣无长短。汝除轻慢意。疾得阿罗汉。五百比丘闻偈已。依教奉行皆获无漏。祖乃作十八变。火光三昧用焚其身。鞠多收舍利。葬于梵迦罗山。五百比丘各持一幡迎导。至彼建塔供养。

佛教词典 > 佛教人物传 > 正文

【二十二根各为增上】 p0042 俱舍论三卷一页云:此增上义,谁望于谁?颂曰:传说五于四,四根于二种,五八染净...(术语)Geya,旧译曰重诵偈,重颂。新译曰应颂。前段所说经文之义,更为偈颂者,即重说其义故云重颂。与前段之经义...(术语)十恶业之一。离甲乙二人亲和之言语也。俱舍论十六曰:若染污心,发坏他语,若他坏不坏,俱成离间语。...为烦恼之异称。因烦恼能染污心,犹如尘垢之使身心劳惫。[中阿含卷十九迦絺那经、圆觉经疏钞卷一] p5764...1、唯一的法界,亦即真如的理体。 2、每一法的分界不同,故每一法都叫做一法界。...【讽诵】 p1390 如十二分教中说。 二解 瑜伽八十一卷十二页云:讽诵者:谓以句说,或以二句,或以三四五六句说。 ...【未来无有等无间缘】 p0491 大毗婆沙论十一卷四页云:评曰:应作是说:未来无有等无间缘。所以者何?等无间缘,不...(名数)一、顺流,流即生死之流,六道之众生,起惑造业,顺生死之流,而背涅槃之道,即流转之因果也。二、逆流,由...【绮语者相】 p1295 瑜伽八卷十三页云:复次诸绮语者相者:此是总句。于邪举罪时有五种邪举罪者:言不应时故;名非...(术语)意之狂奔如猿也。三教旨归下曰:二六之缘,诱策意猿。...全一卷。隋代吉藏撰。今收于大正藏第四十五册。概述三论宗所依之中论、百论、十二门论等三书之大义,乃三论宗最简明...佛说无量清净平等觉经卷第一 佛在王舍国灵鹫山中,与大弟子众千二百五十人、菩萨七十二那术、比丘尼五百人、清信士七...如是我闻:一时佛在毘舍离国。食时到,入城乞食。时毘舍离城中,有一梨车,名鞞罗羡那(秦言勇军)。譬如天与诸天女共...觉林菩萨偈 华严第四会,夜摩天宫,无量菩萨来集,说偈赞佛,尔时觉林菩萨,承佛威力,遍观十方,而说颂言, 譬(p)如...问: 近来,有些居士专弘净土的音像与书籍在东北地区乃至全国都在大量流通。我等群盲不辨真伪,伏请师父于百忙中慈... 堪叹诸人不较量,却将造罪当烧香。 处处神坛社庙,尽是作业之场。 个个烧鹅煮鸭,每每宰杀猪羊。 巧者持刀出血,拙...做生意的人从本求利投一匹资本下去,希望赚一匹钱回来。农夫辛辛苦苦的耕作,撒下种子必希望丰收回来。有人投资却如...一个居士玩网络游戏上了瘾,天天俯首键盘,通宵达旦,沉迷网络,顾不上打理生意。急的父母和妻子焦头烂额,让清净和...

堪叹诸人不较量,却将造罪当烧香。 处处神坛社庙,尽是作业之场。 个个烧鹅煮鸭,每每宰杀猪羊。 巧者持刀出血,拙...做生意的人从本求利投一匹资本下去,希望赚一匹钱回来。农夫辛辛苦苦的耕作,撒下种子必希望丰收回来。有人投资却如...一个居士玩网络游戏上了瘾,天天俯首键盘,通宵达旦,沉迷网络,顾不上打理生意。急的父母和妻子焦头烂额,让清净和... 我们为它们诵经持咒,令它们得闻佛号及佛咒,在心识中种下一个种子,将来必会成果。我们也要回向:祈愿它们能于未来...昌臻这一次回寺以后,早就想给大家谈一谈,可是因为病的原因,到今天才给大家见面谈这个问题。我今天想谈的,就是《...

我们为它们诵经持咒,令它们得闻佛号及佛咒,在心识中种下一个种子,将来必会成果。我们也要回向:祈愿它们能于未来...昌臻这一次回寺以后,早就想给大家谈一谈,可是因为病的原因,到今天才给大家见面谈这个问题。我今天想谈的,就是《... 净宗经典反复申言:净土往生法门是极难信之法。因净土法门全体是佛的果觉境界故。比较而言,菩萨圣众智慧深厚,比凡...感应与巧合 人的一生随时都有无数影响他命运的机缘从他的身旁眼前溜过,其造成祸福的结果,但凭各人的取舍,但凭一...

净宗经典反复申言:净土往生法门是极难信之法。因净土法门全体是佛的果觉境界故。比较而言,菩萨圣众智慧深厚,比凡...感应与巧合 人的一生随时都有无数影响他命运的机缘从他的身旁眼前溜过,其造成祸福的结果,但凭各人的取舍,但凭一...

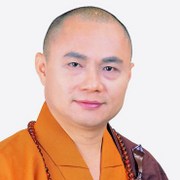

第三祖商那和修《佛祖历代通载》

【佛教人物传】

| 上篇:二祖阿难《佛祖历代通载》 | 下篇:第四祖优波鞠多《佛祖历代通载》 |

【水波】 波之湿性,谓之水。水之波动谓之波。此二者,二而不二,不二而二也,以譬物之不一不异。...

二十二根各为增上

祇夜

离间语

尘劳

一法界

讽诵

未来无有等无间缘

二流

绮语者相

意猿

三论玄义

【大藏经】佛说无量清净平等觉经

【大藏经】佛说出家功德经

【大藏经】地藏菩萨本愿经

大安法师:如何明辨是非邪正

普庵祖师戒杀文

贫人烧衣

你愿意做哪种游戏玩家

别小看为动物畜牲念一句咒语的功德

昌臻法师《净土是易行难信之法》

来果老和尚

来果老和尚 绍云老和尚

绍云老和尚 太虚大师

太虚大师 道证法师

道证法师 蕅益大师

蕅益大师 净界法师

净界法师 宏海法师

宏海法师 梦参老和尚

梦参老和尚 智者大师

智者大师 印光大师

印光大师 玄奘大师

玄奘大师 大安法师

大安法师 如瑞法师

如瑞法师 慧律法师

慧律法师 弘一大师

弘一大师 省庵大师

省庵大师